Бржеский В.В. Клинические признаки синдрома «сухого глаза».

Профессор Бржеский Владимир Всеволодович, г. Санкт-Петербург, Россия.

Клинические проявления синдрома «сухого глаза» весьма разнообразны, часто не носят специфического характера и зависят от тяжести заболевания.

В частности, легкая клиническая форма ксероза характеризуется наличием у больных микропризнаков заболевания, которые развиваются на фоне компенсаторно повышенной слезопродукции.

На первый взгляд парадоксально, однако таких пациентов беспокоит слезотечение. Причем оно заметно усиливается при воздействии на глаз неблагоприятных факторов внешней среды.

У них же нередко фиксируют и обычно не свойственное глазному ксерозу увеличение индекса нижнего слезного мениска более, чем 2:1.

Длительно сохраняющаяся гиперемия конъюнктивы, в сочетании со слезотечением приводят к тому, что таким больным часто ошибочно выставляют диагноз хронического конъюнктивита и проводят соответствующие лечебно-диагностические мероприятия.

Причем использование различных антибактериальных и других препаратов не устраняют симптомы заболевания, а наоборот, нередко приводят к его обострению. О такой возможности практикующий офтальмолог должен всегда помнить и не допускать подобной диагностической ошибки.

Микропризнаки роговично-конъюнктивального ксероза представлены в табл. 1 (примечание редактора: смотри Таблица 1.

Клинические симптомы ксероза глазной поверхности (по: Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 2003 с изменениями). Их следует подразделить на специфические, то есть патогномоничные для синдрома «сухого глаза», и косвенные, встречающиеся также и при некоторых других заболеваниях глаз.

Особое внимание заслуживают специфические признаки ксероза.

Характерна негативная реакция больных на закапывание в конъюнктивальную полость даже вполне индифферентных глазных капель, так как оно сопровождается ощущением жжения или рези в глазу. Закапывание же в него обычно раздражающих капель, сопровождается появлением резко выраженных болей.

Встречается также симптом плохой переносимости кондиционированного воздуха, тепловентиляторов, ветра, дыма и смога. Зачастую даже кратковременное пребывание больного в таком помещении приводит к быстрому развитию у него дискомфорта в глазах, который и после смены обстановки может сохраняться в течение нескольких часов.

Другим специфическим, но достаточно редким при легком ксерозе симптомом служит характерное отделяемое из конъюнктивальной полости. При туалете век оно вследствие высокой вязкости вытягивается в виде тонких слизистых нитей.

Кроме рассмотренных специфических микропризнаков, у больных с легким роговично-конъюнктивальным ксерозом одновременно отмечены и косвенные его симптомы.

Несмотря на то, что они имеют место также и при ряде других заболеваний глаз, их все же необходимо принимать во внимание при обследовании таких пациентов.

Клиническое течение глазного ксероза средней степени тяжести определяется, как правило, совокупностью тех же микропризнаков роговично-конъюнктивального ксероза, которые перечислены выше.

Однако частота их обнаружения и степень выраженности заметно превышают таковые при легком ксерозе.

Кроме того, у таких больных уже обычно отсутствует рефлекторное слезотечение и появляются признаки дефицита слезопродукции.

В частности, у них заметно уменьшаются или полностью отсутствуют у краев век слезные мениски (индекс 1.0 или даже ниже). Место отсутствующего мениска обычно занимает отекшая и потускневшая конъюнктива, «наползающая» на свободный край века (так называемый конъюнктивохалазис).

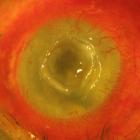

При мигательных движениях век эта часть измененной конъюнктивы часто смещается из-за прилипания вместе с нижним веком. В слезной пленке при этом определяются включения (глыбки слизи, отмершие клетки эпителия и др.), смещающиеся при мигательных движениях и хорошо заметные в свете щелевой лампы (рис.37). Следует отметить и появление у части таких пациентов жалоб на ощущение «сухости» в глазах.

Тяжелый роговично-конъюнктивальный ксероз встречается чаще всего в трех клинических формах - нитчатого кератита, «сухого» кератоконъюнктивита и рецидивирующей эрозии роговицы.

Нитчатый кератит характеризуется образованием на роговице единичных, а чаще множественных эпителиальных разрастаний в виде нитей, фиксированных одним концом к эпителию роговицы (рис.38).

Свободный конец такой “нити” смещается по роговице при мигании и раздражает глаз, что сопровождается умеренно выраженным роговичным синдромом, но, как правило, без воспалительных изменений конъюнктивы. Естественно, нитчатый кератит сопровождается и уже описанными выше микропризнаками роговично-конъюнктивального ксероза, которые встречаются у таких больных в том или ином сочетании.

«Сухой» кератоконъюнктивит, наряду с признаками нитчатого кератита и микропризнаками ксероза, проявляет себя выраженными изменениями поверхности глазного яблока воспалительно-дегенеративного характера. При этом наблюдаются изменения рельефа поверхности роговицы в виде блюдцеобразных эпителизирован¬ных или неэпителизированных углублений, субэпителиальных ее помутнений различной выраженности, эпителиальных нитей (рис.39).

Она теряет в ряде случаев также свой блеск, становится тусклой и шероховатой. Зачастую расширяется и зона поверхностной перилимбальной васкуляризации.

Бульбарная конъюнктива тускнеет, наблюдается ее «вялая» гиперемия и отек у краев век.

При мигании она увлекается веками, смещаясь по глазному яблоку в большей степени, чем у здоровых людей. Причиной этого явления служит «слипание» бульбарной и тарзальной конъюнктивы, в той или иной степени лишенной увлажняющего покрова.

Течение заболевания хроническое, с частыми обострениями и ремиссиями.

Рецидивирующая эрозия роговицы характеризуется периодическим возникновением поверхностных микродефектов эпителия роговицы, как правило, в зоне контакта с задним ребром свободного края верхнего века. Однако, несмотря на небольшую площадь, такие эрозии достаточно долго (до 3-5 суток и более) сохраняются, медленно эпителизируясь (рис.40).

Характерен выраженный роговичный синдром, сменяющийся длительным дискомфортом по завершению эпителизации эрозии. Однако уже через 2-3 мес., а иногда и раньше, заболевание обычно вновь рецидивирует.

Особо тяжелый роговично-конъюнктивальный ксероз развивается обычно у больных с нарушением иннервации роговицы, полным или частичным несмыканием глазной щели вследствие лагофтальма различного генеза или с выраженным недостатком в организме витамина А.

При этом заболевание проявляется в одной из четырех нозологических форм:

- кератит вследствие несмыкания глазной щели;

- ксеротическая язва роговицы;

- рубцующий пемфигоид (пемфигус глаза);

- ксероз конъюнктивы и роговицы на почве недостаточности витамина А.

Кератит вследствие несмыкания глазной щели достаточно хорошо известен каждому врачу и поэтому не нуждается в подробном описании. Необходимо лишь иметь в виду, что у ослабленных больных он может осложниться развитием язвы с последующей перфорацией роговицы.

Ксеротическая язва роговицы характеризуется образованием дефекта роговицы с захватом ее стромы и тенденцией к дальнейшему углублению (чаще – без расширения по площади), вплоть до перфорации. Язва почти всегда локализуется в пределах открытой глазной щели (рис.41). Клиническое течение заболевания затяжное с медленным прогрессированием, несмотря на активно проводимую терапию.

Рубцующий пемфигоид (т.н. пемфигус глаза) характеризуется изолированным поражением всех отделов конъюнктивы с прогрессирующим рубцеванием, укорочением сводов конъюнктивы (рис.42) и развитием сосудистого паннуса.

Заболевание медленно, но упорно прогрессирует. Зрение снижается, когда помутнение захватывает оптическую зону роговицы.

Ксерофтальмия на почве выраженного авитаминоза А встречается в различных клинических формах. На протяжении минувшего столетия эта патология была характерна, в основном, для жителей, преимущественно детей, проживающих в развивающихся странах Южной и Восточной Азии, а также в некоторых районах Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Однако таких больных и сегодня возможно встретить и в нашей стране (дети с плохим усвоением витамина А, с тяжелой формой аллергии и т.п.).

Симптомы ксерофтальмии развиваются при содержании витамина А в плазме крови ниже 10мкг/100мл и низких запасах его в печени. В патогенезе рассматриваемой патологии лежит недоразвитие эпителиальных и бокаловидных клеток конъюнктивы, дифференцирование которых в норме регулируют метаболиты витамина А. В результате уменьшается количество полноценных бокаловидных клеток и развивается чешуйчатая метаплазия эпителия с последующей кератинизацией конъюнктивы (рис.43).

Ксерофтальмия на почве авитаминоза А в своем развитии проходит несколько стадий, являющихся, с другой стороны, и самостоятельными нозологическими формами: стадию конъюнктивального ксероза, паренхиматозного ксероза роговицы, ксеротической язвы роговицы и, наконец, кератомаляции с потерей глазного яблока. Ксеротический процесс может проходить как последовательно все перечисленные стадии, так и остановиться на любой из них.

Возможно также развитие и сразу выраженной ксерофтальмии (без предшествующих стадий).

В целом, в большинстве своем (пожалуй, за исключением случаев выраженного ксероза) клиническая картина синдрома «сухого глаза» характеризуется обилием неспецифических симптомов. При этом признаки, патогномоничные для рассматриваемой патологии, отступают на задний план, маскируясь косвенными симптомами.

Поэтому только тщательный анализ всей совокупности клинических проявлений роговично-конъюнктивального ксероза в комбинации с функциональным исследованием (стабильности слезной пленки и слезопродукции) и обследованием поверхности глазного яблока позволит выставить такому больному правильный диагноз и своевременно назначить ему лечение.

Синдром "сухого глаза", клиническая картина, симптомы.

Внимание! Данная информация предназначена исключительно для ознакомления.

Любое применение опубликованного материала возможно только после консультации со специалистом.

Разрешается некоммерческое цитирование материалов данного раздела при условии полного указания источника заимствования: имени автора и WEB-адреcа данного раздела www.dry.eye-portal.ru, www.organum-visus.com

Материал и рисунки подготовили: Бржеский Владимир Всеволодович, Голубев Сергей Юрьевич.